E se o Brasil, por um capricho da história, tivesse se chamado Estados Unidos do Brasil, como quem espelha, com certa ousadia, o vizinho do norte? Pois assim foi, entre 1889 e 1967, quando o país, ainda tateando seus caminhos, dançava ao som de transformações e ambições. Permita-me, caro leitor, guiá-lo por esse tempo de ventos incertos, onde o Brasil, com seus homens de gravata e ideias, tentava firmar os pés no palco do mundo.Quem foram os maestros que orquestraram nossas relações com o mundo? E como, entre potências distantes e vizinhos próximos, o Brasil teceu sua teia de alianças? São histórias que, hoje, repousam quase esquecidas, mas que, tenho certeza, hão de acender em você a chama da curiosidade.

O nome Estados Unidos do Brasil foi usado oficialmente entre 1889 e 1967, começando com a Proclamação da República e indo até o regime militar, quando a Constituição de 1967 mudou o nome do país para simplesmente República do Brasil. Esse período abrange várias fases da história brasileira, como a Primeira República (1889-1930), a Era Vargas (1930-1945), o Período Democrático (1945-1964) e os primeiros anos do Regime Militar (1964-1967). Durante esses quase 80 anos, o Brasil passou por transformações políticas, econômicas e sociais incríveis, e sua política externa também foi moldada por esses contextos (já falamos sobre as diversas fases do Brasil aqui).

O nome “Estados Unidos do Brasil” refletia a ideia de um país federativo, inspirado nos Estados Unidos da América, com estados que tinham certa autonomia. Mas, na prática, o poder muitas vezes se concentrava no governo central, especialmente em momentos de crise ou regimes fortes, como na Era Vargas ou no Regime Militar.

Contexto histórico

Vamos voltar para o final do século XIX. Em 1889, a monarquia brasileira foi derrubada e deu lugar à República. Era o fim da era de D. Pedro II e o início de um novo projeto de país. Mas um projeto que nasceu sem muito consenso interno. A elite militar e cafeicultora que articulou o golpe queria um modelo de governo mais descentralizado, onde as províncias – agora chamadas de estados – tivessem mais autonomia. A referência? Os Estados Unidos da América.

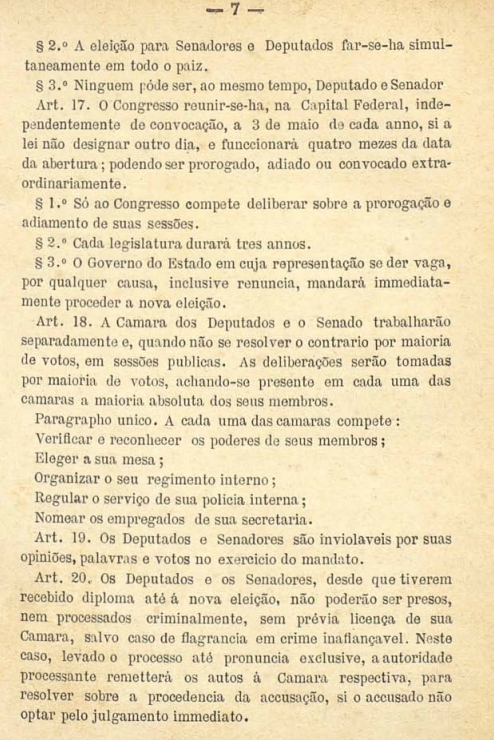

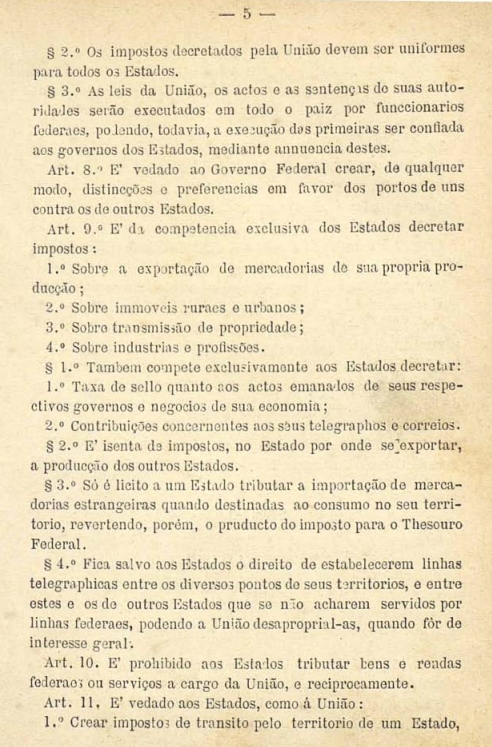

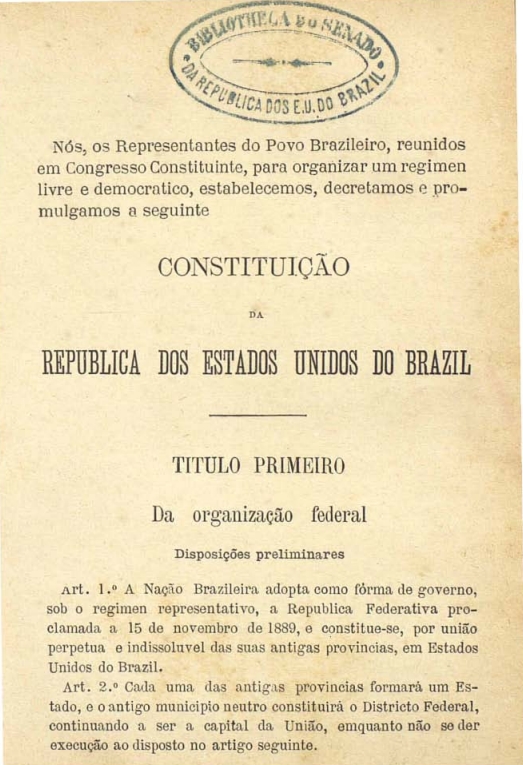

A inspiração no modelo federalista americano não foi coincidência. Os ideais de “república federativa”, “democracia representativa” e “liberdades civis” estavam em alta, principalmente entre os militares positivistas e a elite urbana que olhava para o Norte como símbolo de modernidade. Foi assim que, na Constituição de 1891, o nome “Estados Unidos do Brasil” entrou em cena. Era uma tentativa de dar ao país um ar moderno, federativo e civilizado – pelo menos no papel. O nome sugeria uma república federativa robusta, com estados fortes e autônomos, quase como pequenos países unidos sob um mesmo governo central. Mas, na prática, o Brasil ainda era marcado por desigualdades regionais brutais, uma oligarquia rural dominante e um Estado central que oscilava entre autoritário e improvisado.

Durante a chamada República Velha (ou República da Espada, depois República Oligárquica), o país funcionava num esquema conhecido como “política dos governadores” – um sistema de troca de favores entre o governo federal e as elites estaduais. Era o famoso “café com leite” entre São Paulo e Minas Gerais. Um federalismo de fachada, onde as decisões eram tomadas de cima pra baixo. Ainda assim, manter o nome “Estados Unidos do Brasil” tinha uma função simbólica: mostrar ao mundo que o Brasil era uma república federativa respeitável, alinhada aos valores do Ocidente liberal. Era uma forma de projeção internacional – quase uma peça de diplomacia simbólica.

Do ponto de vista geopolítico, adotar um nome tão parecido com o dos EUA também ajudava a construir laços estratégicos com a potência em ascensão. Os Estados Unidos estavam consolidando sua influência nas Américas, principalmente após a Doutrina Monroe (1823), que afirmava que o continente americano deveria ser livre da intervenção europeia. Ao se apresentar como “Estados Unidos do Brasil”, o país também mandava um recado diplomático: estávamos do lado certo do tabuleiro, abertos ao comércio e à influência dos EUA, e alinhados à lógica de uma América “moderna e republicana”, mas aqui entra uma contradição; embora a nomenclatura mirasse nos ideais democráticos americanos, boa parte da nossa história republicana foi marcada por autoritarismo. A Era Vargas, o Estado Novo, e mais tarde a ditadura militar, mostram que o nome “Estados Unidos do Brasil” era, muitas vezes, só uma casca bonita para um regime centralizador.

Entre 1945 e 1964, no chamado Período Democrático, o Brasil viveu uma democracia, porem muito instável, com nomes como Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek (o cara do “50 anos em 5” e de Brasília) e João Goulart, que enfrentou crises até o golpe militar de 1964. Por fim, o início do Regime Militar (1964-1967) trouxe líderes como Humberto Castelo Branco, que mudaram a cara da política externa brasileira, alinhando o país mais fortemente aos Estados Unidos.

Política externa

Para entender a política externa, precisamos dar uma olhada no que acontecia dentro do Brasil. O período começou com a Primeira República, também chamada de República Velha (1889-1930). Era a época dos coronéis, do café com leite (a política dominada por São Paulo e Minas Gerais) e de presidentes como Prudente de Morais, o primeiro presidente civil, e Campos Sales, que consolidou a política externa alinhada com as grandes potências. Depois veio a Era Vargas (1930-1945), com Getúlio Vargas como figura central, que trouxe mudanças profundas, como a industrialização e uma política externa mais pragmática (já comentamos sobre uma tragédia ocorrida no governo Vargas aqui).

Agora vamos ao que interessa: como o Brasil se relacionava com o resto do mundo durante esse período? A política externa dos Estados Unidos do Brasil foi marcada por momentos de alinhamento com grandes potências, mas também por tentativas de buscar autonomia e influência, especialmente na América do Sul. Vamos dividir por fases para ficar mais claro:

1. Primeira República (1889-1930): Alinhamento com as potências ocidentais

No final do século XIX, o Brasil queria ser visto como uma nação moderna e respeitada. A política externa era liderada por figuras como o Barão do Rio Branco, o maior nome da diplomacia brasileira (já falamos da historia e importância do Barão aqui). Ele foi ministro das Relações Exteriores entre 1902 e 1912 e resolveu disputas de fronteira com países vizinhos, como Argentina, Bolívia e Peru, garantindo territórios importantes, como o Acre (anexado em 1903 pelo Tratado de Petrópolis). Rio Branco era um mestre em negociar de forma pacífica, o que deu ao Brasil uma reputação de país diplomático.

Nessa época, o Brasil se aproximou dos Estados Unidos e da Europa, especialmente do Reino Unido, que era o maior comprador do nosso café. A política externa era bem pragmática: o Brasil queria atrair investimentos e manter boas relações comerciais. Um marco foi a participação na Conferência Pan-Americana de 1906, no Rio de Janeiro, que colocou o Brasil como um líder regional.

2. Era Vargas (1930-1945): Pragmatismo e equilíbrio

Com Getúlio Vargas, o Brasil começou a jogar um jogo mais esperto na política externa. Durante a Revolução de 1930, Vargas assumiu o poder e, no começo, tentou equilibrar as relações entre Estados Unidos e Alemanha. Nos anos 1930, o mundo estava polarizado entre democracias e regimes autoritários (como a Alemanha nazista), e o Brasil, sob Vargas, negociava com os dois lados para garantir benefícios econômicos (já falamos sobre o comercio Brasil-Alemanha nesse período aqui).

Porém, com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil acabou se alinhando aos Aliados. Um nome importante aqui é Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, que ajudou a costurar esse alinhamento (já comentamos sobre o Brasil na ONU aqui, e aqui). O Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) para lutar na Itália, em 1944, e cedeu bases militares no Nordeste (como em Natal) para os Estados Unidos (Já comentamos sobre a FEB aqui). Em troca, o Brasil conseguiu apoio econômico e militar, além de se consolidar como um parceiro confiável dos EUA na América Latina.

3. Período Democrático (1945-1964): Busca por autonomia

Depois da guerra, o Brasil entrou numa fase de democracia e crescimento. O presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) manteve o alinhamento com os EUA, mas o grande destaque veio com Juscelino Kubitschek (1956-1961). Ele lançou a Operação Pan-Americana (OPA), uma ideia ousada para promover o desenvolvimento econômico da América Latina com apoio dos EUA. A OPA foi uma tentativa de o Brasil liderar a região e buscar uma relação mais equilibrada com os norte-americanos.

Já nos governos de Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964), o Brasil adotou a Política Externa Independente (PEI). Essa política, liderada por diplomatas como San Tiago Dantas e Araújo Castro, defendia que o Brasil deveria se posicionar de forma mais autônoma, sem se alinhar automaticamente aos EUA ou à União Soviética, que disputavam a Guerra Fria (ja comentamos em diversos textos sobre o Brasil). O Brasil se aproximou de países do Terceiro Mundo, como nações africanas recém-independentes, e defendeu causas como a descolonização. Isso irritou os EUA, que viam o Brasil se afastando de sua órbita.

4. Início do Regime Militar (1964-1967): Volta ao alinhamento com os EUA

Com o golpe de 1964, o Brasil mudou de rumo. O presidente Humberto Castelo Branco adotou uma política externa bem alinhada aos Estados Unidos, especialmente por causa do medo do comunismo durante a Guerra Fria. O Brasil rompeu relações com países como Cuba e se posicionou como um aliado fiel dos EUA na América Latina. Essa fase marcou o fim da Política Externa Independente e o começo de uma postura mais conservadora (ja comentamos sobre os embargos sofridos pela Cuba aqui).

Nomes e acontecimentos marcantes

Vamos resumir alguns nomes e eventos que marcaram o período:

- Barão do Rio Branco: O “pai” da diplomacia brasileira, resolveu disputas de fronteira e colocou o Brasil no mapa internacional.

- Getúlio Vargas: Equilibrou interesses na Segunda Guerra e trouxe o Brasil para o lado dos Aliados.

- Oswaldo Aranha: Diplomata brilhante que articulou a participação do Brasil na Segunda Guerra.

- Juscelino Kubitschek: Criou a Operação Pan-Americana e sonhou com um Brasil líder na América Latina.

- Jânio Quadros e João Goulart: Apostaram na Política Externa Independente, buscando autonomia na Guerra Fria.

- Tratado de Petrópolis (1903): Garantiu o Acre para o Brasil.

- Segunda Guerra Mundial (1939-1945): Brasil enviou a FEB e cedeu bases aos EUA.

- Operação Pan-Americana (1958): Proposta de JK para o desenvolvimento da América Latina.

- Golpe de 1964: Mudou a política externa para um alinhamento total com os EUA.

O Brasil no mundo

Durante o período dos Estados Unidos do Brasil, o país passou de uma nação agrária, dependente do café, para um ator mais relevante no cenário global. A diplomacia brasileira, especialmente com Rio Branco, Vargas e JK, mostrou que o Brasil sabia negociar e buscar seus interesses. A política externa oscilou entre o alinhamento com grandes potências (como os EUA e o Reino Unido) e tentativas de autonomia, como na Política Externa Independente. Apesar das instabilidades internas, o Brasil construiu uma reputação de país pacífico e mediador, especialmente na América do Sul.

Mais detalhes: Estados Unidos do Brasil – Wikipédia, a enciclopédia livre / A curiosa história dos “Estados Unidos do Brasil” / Há 50 anos, Brasil deixava de ser “Estados Unidos do Brasil” / Em 1889, os Estados Unidos do Brasil viraram uma república federativa. Música do dia: o “Hino da República” (07’49”) – Rádio Câmara – Portal da Câmara dos Deputados / Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil : acompanhada das leis organicas publicadas desde 15 de novembro de 1889